美大じゃない大学で美術展をつくる vol.3|SOS 応答と対話で「何か」を探す SOS: Searching Of Something through Responses and Dialogues

「SOS 応答と対話で『何か』を探す」プロジェクトの制作公開の展覧会、ワークショップが8月30・31日に武蔵大学で開催されます。

本企画は、コミッションワークを通じた制作、展覧会、そして対話セッションから構成されています。アーティスト同士があらかじめ定めたルールに基づいて制作物を往還させる〈応答〉と、そのプロセスや作品についてキュレーターを含めて議論する〈対話〉という二つのパートで進められる制作プロジェクトです。映像、詩、文学、インスタレーション、パフォーマンスなど、表現手法に制限を設けず、幅広いメディアによって両者の可能性を引き出していきます。

参加作家は西野正将とふくだぺろ。二名のアーティストが互いに対話のように応じ合いながら制作した〈応答〉に加えて、武蔵大学の歴史そのものに対するアーティストたちの〈応答〉が展示されます。展示では、〈応答〉の成果作品、〈対話〉のドキュメンテーションに加えて、さらに武蔵大学における歴史調査を起点にした新作を発表します。西野は、三号館中庭で朽ちたトネリコの大木から作られた記念バットの来歴をたどりながら、キャンパスの「地層」を地球史的なスケールで掘り下げ、人文学的に再生を試みます。ふくだは、キャンパス最古の人工物である不動明王像に、皇紀2737 年の「Cyberpunk 武蔵明王」という未来の偽史を書き込みながら、せせらぎ広場の川縁にスペクタクルとして蘇らせます。二つの歴史語りはキャンパス以前の「墓跡」というトポスの記憶と交差しながら、大学の歴史を江古田の町へと響かせていきます。

現在公式ウェブサイトでは、〈応答〉の中でChatGPTで制作されたふくだぺろによる作品《バットをもったあいつ、あるいはAIベーコン(コンテンツポリシーに抵触)》が公開されています。

会期中には、表象文化論学会のパネルとして〈対話〉を公開形式で実施し、展示物や制作の過程について制作者自身が語り、ワークショップを通して参加者が制作の枠組みに参加する機会が設けられます。〈応答〉を言語化する〈対話〉を通じて、協働制作や展覧会の主題そのものが制作のプロセスとともにかたちづくられていくような、開かれた枠組みとして本展は構想されており、完成された作品だけでなく、プロジェクトでの試作品とオープンエンドなプロセスをあわせてご覧いただくことで、「展覧会をつくる」という行為そのものを考える機会をつくります。

美大じゃない大学で美術展をつくる vol.3|SOS 応答と対話で「何か」を探す

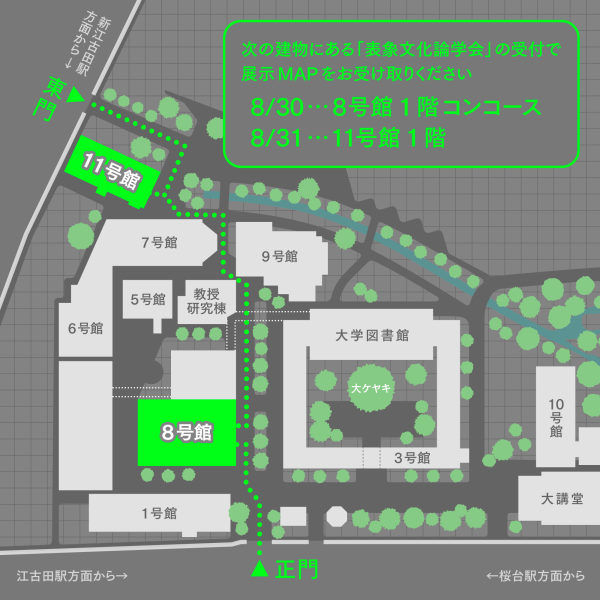

SOS: Searching Of Something through Responses and Dialogues会期:8月30・31日 両日9:00-18:30

会場:武蔵大学江古田キャンパス各所(学会受付で展示場所のマップを配布しますので初めにお越しください)

入場無料【関連トーク、ワークショップ】

「美術展制作の構造の中に組み込んだ「対話」を表象文化論学会のパネルで公開する──東京・練馬=ルワンダ・ムサンゼ」

日時:8月31日 13:30-15:30

会場:武蔵大学6号館6201教室(直接会場に起こしください)

ーー「SOS 応答と対話で『何か』を探す」プロジェクトの一部をなす本イベントでは、展示物や制作の過程について制作チームのメンバーが議論する場を設けます。議論は参加者にも自由にご発言いただくワークショップ形式で行います。会期中にキャンパス内で開催している展覧会と併せてご参加ください。アーティスト

西野正将(美術家、映像ディレクター)

ふくだぺろ(アーティスト、詩人、マルチモーダル人類学者)

キュレーター

小森真樹(ミュージアム研究、アメリカ文化研究)展覧会ウェブサイト

https://searchingofsomething.wordpress.com/サイトでは、ふくだぺろ《バットをもったあいつ、あるいはAIベーコン(コンテンツポリシーに抵触)》を公開中

SOS: Searching for Something through Response and Dialogue consists of three layers: creations, exhibitions, and discussions. And these layers unfold around two central practices: Response, where artists communicate through their works according to pre-established rules, and Dialogue, where artists and curators communicate through words.

The works presented here include not only the Responses created by the two artists, Masanobu Nishino and fukudapero, as they engaged in an exchange with each other, but also their Responses to the history of Musashi University itself. Conceived as an open framework, the exhibition takes shape through Dialogue that verbalizes Response, allowing collaborative production and even the exhibition’s very theme to emerge alongside the creative process.

During the exhibition, a public Dialogue workshop will be held as part of The Association for Studies of Culture and Representation. In this session, the artists and curator will speak directly about the works and their making, while workshops will invite participants to the workshop and enter into the framework of production. By embracing a wide range of media—video, poetry, literature, installation, performance—the exhibition seeks to draw out the full potential of both artists, without restricting modes of expression, which is an attempt at a multi-modal approach to anthropology and museum studies. Rather than presenting only finished works, the exhibition also shows prototypes and open-ended processes from the project, offering visitors an opportunity to reflect on the very act of “making an exhibition.”

As a core undertaking, the exhibition will feature the realized Responses, documentation of the Dialogues, and new works grounded in historical research on Musashi University. Nishino traces the history of a commemorative bat made from a fallen Japanese ash tree in the courtyard of Building 3, excavating the campus’s “geological strata” on a planetary and anthroposcene scale and attempting a humanistic re-imagination of its regeneration. Meanwhile, fukudapero inscribes a future pseudo-history, Cyberpunk Musashi Myōō from the year 2737 of the Imperial Calendar, onto the oldest artificial object on campus—the statue of Fudō Myōō (Acalanātha अचलनाथ, the Immovable Lord in East Asian Buddhism)—reviving it as a spectacle along the riverbank of Seseragi Square.

These two narratives intersect with memories of “grave sites,” the topos that predated the campus itself, resonating outward to connect the university’s history with that of the Ekoda neighborhood.