メメント・ウィーウェレ──生きなければならないことを忘れるな──が、『デカメロン』のメッセージなのだ。

リヴカ・ガルチェン「はじめに──命を救う物語たち」より1

はじめに

二〇二〇年一月から世界中に広がった新型コロナウイルスの影響により、地域実践と向かいあう人々(住民、行政、アーティストなど)は過渡期を迎えている。私自身、神奈川県川崎市の地域実践「桜本プンムルノリ」に一七年ほど参加してきたが、この実践を支えてきた団体の一つ「パランセク」がまもなく(二〇二二年三月末をもって)解散することになった。社会集団や人間関係のかたちはこうして輪郭を失っていくのだろうか? それとも新しい関係性を生み出すのだろうか? このエッセイでは、まさに変化の只中にある地域実践に注目し、今日まで継続されてきたその複雑な経緯を振り返って考察したい。

地域の問題をめぐっては、とくに近年、地域とアートの実践の双方がきわめて接近した取り組みを行ってきた。しかしこの二つは、とても近くてどこか遠い。コミュニティ・アートやリレーショナル・アートを念頭に置きながらこのエッセイの地域実践を見てみると、その同異が見えてくるだろう。こうした作業は現代アートにとっても重要な意味を帯びてくる。なぜなら多くのアート・プロジェクトは「近い将来の一般的な革命に向けてではなく、特定の場所で、特定のコミュニティで、今日の差し迫った問題に取り組み」、その「場所の特異性と参加型の方向性は現代アートの実践の鍵」となっているからだ2。

一方で、地域実践としての「桜本プンムルノリ」も、特有の地域史に根ざした興味深い成り立ちをしている。朝鮮半島に伝わる芸能「プンムルノリ」が桜本の「日本のまつり」のなかで行われるのが定着し、地域の風物詩になったという経緯だ。桜本地区は在日コリアンの集住地区として知られるが、こうした地域で見られる華やかなプンムルノリの行列などは「民族」のシンボルとして紹介され、あるいは「多文化共生」の表現として注目されてきた3。さらに「民族」や「多文化」といった特性をもつ地域には、「エスニック・ツーリズム」をはじめとする文化資源・観光資源の眼差しも注がれている4。だが本文で述べるように、桜本プンムルノリは、日本の芸能・民族の芸能といった固有の表現でもなく、また文化資源化・観光資源化に向けられた実践でもない。

3 [小川 2003, 飯田 2006, 2007, 岡田 2007, 金 2007など]。

4 ただしここでいうエスニック・ツーリズムは、人類学者ファン・デン・ベルゲが述べる第一世界と第四世界の出会いの場として[Van den Berghe 1992: 247]というよりも、むしろ地域史や地域振興[朝水 2001, 山下 2007, 宮本 2011など]と深く関わる試みとして色濃くあらわれる。たとえば、桜本の歴史フィールドワーク(社会福祉法人青丘社主催)、「かわさき区の宝物シート」の制作(川崎市主催)、川崎のヒップホップやストリートなどのカルチャーツアー(特定非営利活動法人アーツ・イニシアティヴ・トウキョウ主催)などはその実践例だと言えるだろう。それぞれ地域をいかにみせるか、地域がいかにみられるか、という重要な地域実践のテーマを探求しており、こうした観点からの考察は別稿に譲りたい。

このことを踏まえると、私たちが今日の地域実践と向かいあうことは、誰にでも共通しうる地域社会の問題──地域実践が本来どのような行いで、今どのような問題にぶつかり、これからどう変化するのかということ──に立ちあっているのではないか? またコロナ禍を経験する私たちは、同じく人間関係の問題──地域社会をはじめとする人間関係が変化せざるを得ず、今後どのようにあるべきかということ──の再考を迫られているのではないか? そしてこれらの問題を考え続けることは、民族・多文化をめぐる文脈(在日外国人、日本人などの枠組み)や地域の文化・観光をめぐる議論(オーセンティシティ、インテグリティなどの眼差し)を超えてゆくのではないだろうか。

たしかに「桜本プンムルノリ」という地域実践を通して、日本のなかの民族や多文化の問題を検討することは、後述するヘイトクライムの問題にも明らかなようにきわめて重要だ。そうした課題を引き受けながらも新たな道を切り開けるよう、このエッセイでは地域実践の一参加者としての経験的な次元から捉え直してみたい。具体的には、私自身が演者や講師として団体に参加してきた個人史の観点から回想的な記述を試みる。その手法は単なる私論やライフヒストリーではなく、<私>を主語に置く語りが「反感」や「共感」(シュタイナー 2000)を生み、読者自身の物語(ナラティヴ)を喚起するという意味で、古くも新しいアプローチだといえるだろう。この手法のもと、一参加者の(経験の諸相という意味での)「手ざわり」を重視することで、地域の日常や実践の内実に肉薄する。

次章以降ではこれまでの活動を振り返りつつ、パランセクという団体をめぐって生じた様々な出来事を辿る。具体的には、川崎南部の京浜工業地帯に近接する桜本地区で韓国朝鮮文化団体が生まれたこと、住民や桜本プンムルノリを愛好する人々が地域に集うこと、外部者にとっては匿名性の高いプンムルノリの集団に様々なラベルが貼られること、近年のヘイトデモによる恐怖やコロナ禍での危機にさらされることなどの断片が綴られる。すなわち、組織、集団、場所、人、行事、実践、危機といったテーマについて考えながら、そして最後に、物語(ナラティヴ)の力や地域とアートの接近について展望し、地域実践の重要性を広い文脈のなかに位置づけてみたい。

1 「解散」、その波紋の行方

【資料1】『絵で読む子どもと祭り』に描かれた桜本プンムルノリの風景。

「いろいろな国にルーツを持つ人がすむ町の商店街でおこなわれる祭り。プンムルノリは、韓国・朝鮮の伝統的な踊り。チャンゴ(杖鼓)とプク(太鼓)、ケンガリ(鉦)、チン(銅鑼)を演奏しながら舞います。」「商店街のステージでは、リズムにあわせ竹のあいだを踊るフィリピンのダンス「ティニクリン」を、フィリピンにルーツをもつ子どもが踊っていました。」(p.22-23)

二〇二二年一月、プンムルノリの仲間から一通のメールが送られてきた。その内容は、桜本で活動する韓国朝鮮文化団体「パランセク」が二〇二二年三月末で「解散」するというものだ。

パランセクに所属するグループは、毎年一〇〇名を超える人々が参加する、地域の風物詩「桜本プンムルノリ」の核となってきた(資料1)。パランセクの活動はそのほか、地域行事への参加、韓国朝鮮文化に基づく様々な活動など、地域の人々が顔を合わせる欠かせない機会となっている。ただしそれだけではなく、これまで地域が抱えてきた様々な問題を乗り越えようとする道標のような存在でもあった。

桜本地域でこうした文化活動が本格化したのはおよそ一九九〇年からだが、私が活動に参加したのは団体の立ち上げから一五年が経過した二〇〇五年のことだ。そのときから現在までの一七年の年月は、単に朝鮮半島の文化を学ぶというだけでなく、その場所に集まる人々や桜本地域に暮らす人々と向き合うことを促した。そしてそのわずか一七年をとってみても、見えてくる地域の光景は大きく変化していった。

桜本で顔を合わせること、桜本で音を合わせることを直感的に重視してきた私たちにとって、この場所に集うことの意義はいったい何なのだろうか? 今回の「解散」という出来事は、この団体の存在意義について再考を迫るものとなった。

2 この場所で続ける

「パランセク」(青い色の意)とは、ハングル(言語)、チャンゴ(杖鼓)、カヤグム(琴)、ムヨン(踊り)を実践する複数のグループを束ねる団体のことだ(資料2)。所属する七〜一〇のグループは、桜本の地域センターを中心として活動し、会員の全体数は(年によって大きく変動するが)五〇〜一〇〇名前後となっている。団体の運営は「代表者」と、各グループに置かれる一〜二名の「世話人」が中心となって行う。彼らが集まる「世話人会」に加えて全体での「総会」が定期的に開かれ、情報や意見を交換する。

【資料2】団体では、チャンゴ(杖鼓)、カヤグム(琴)、おどり(舞踊)、ハングル(言語)などに分かれて、七〜一〇のグループが活動している。パランセクホームページより一部抜粋。

今回の解散について知らせてくれた世話人から話を聞こうと、まずはチャンゴ(杖鼓)のグループで活動するメンバーのうち五名が集まった。解散が提案されたのは二〇二二年一月の世話人会においてであり、その理由はコロナ禍での財政難にあるということだ。

パランセクは設立当初は財政的余裕があり、また韓流ブームが起きた二〇〇三年以降にはグループの数も増えていった。だがここ数年はメンバーの高齢化なども相まって参加者が減ったため、会費収入での運営は厳しい状態にあった。さらにコロナ禍では参加を控える人が増え、新規メンバーの加入もそれほど見込めない。また連絡が取れないまま活動を休止するグループが出るなど、グループ間の連携をとることが難しくなり、こうした状況は、運営を担う中心メンバーに負担を強いることになった。

世話人の代表者はこう説明し、団体の解散を提案したというのが今回の経緯だった。ただし各グループの活動は今後もそれぞれで続けられ、パランセクという団体名も残すという。つまり実質的に活動を続けるかどうかは、各グループに委ねられることになったのだった。

私が参加するグループに関して言えば、二〇二〇〜二〇二二年のコロナ禍での二年間、全員が集まる機会を持つことはできていなかった。なぜなら緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発令されている間は、行政からの指導により、防音を備えた部屋を利用することができないからだ。またメンバーには、遠方の人、高齢の人、基礎疾患のある人、看護師などもいるため、他のグループが活動を再開したのを横目に見ながらも、私たちは集まりを控えるほかなかった。その代わりオンラインでの自習練習会などを実施して機会をうかがい、ようやくこの二〇二二年四月から集まりを再開する予定になっていた。

この話し合いの後、ほかのメンバーも含めたメールでのやりとりでは、なぜ解散なのか、続けられないのか、グループとしてはどう続けていくか、などが引き続き話しあわれた。確かなことは誰一人として、桜本での活動を止めるという考えを持っていないということだった。

こうしたやりとりを踏まえたうえで、私たちのグループはパランセクという名前を残しながら、活動を続けていくことになった。「結局、私たちのグループは変わらず、ということで」とメンバーの一人が合意を促した。しかし本当に変わらないのだろうか? 違和感が残るのは、やはり「解散」という言葉のせいだろうか?

3 地域に集う人々

メンバーとの話し合いの後、私は他のグループの講師を務めるC先生とメールや電話でやりとりを行った。C先生は私の国内での師匠であり、桜本における韓国朝鮮文化の活動を指導・牽引してきた人物の一人だ。二〇一七年〜二〇一九年には地域の活動を支える「川崎市ふれあい館」(川崎市が資金提供する地域センター。以下、ふれあい館と記す)の館長も務めた。以前はほかの非営利団体でも韓国朝鮮音楽の講師を担当し、私はそこでC先生に出会って桜本に導かれた。

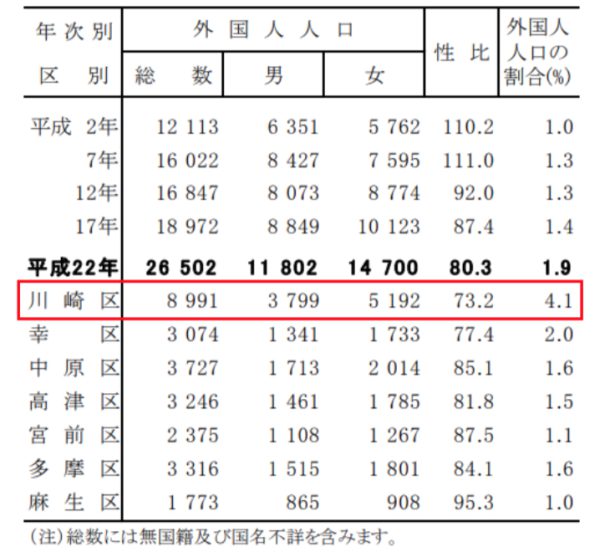

そもそもパランセクは設立の背景からして、川崎という街と切り離すことができない。川崎といえば、再開発で変貌をとげた武蔵小杉や川崎駅前ビルなどに人気が集まる一方で、外国人が多く住む地域としても知られ(資料3)、また南部には京浜工業地帯が広がっている。川崎公害でも取り上げられたように、川崎の南部には戦前から多くの工場が集まっていた。とくに一九二三年の関東大震災以降は京浜工業地帯が拡大・発展し、戦中の軍需産業やその後の高度経済成長期を下支えした街でもある。桜本には一九三一年に労働者が寄宿する飯場が作られたため、多くの工場労働者が集まった。日本初の鋼管製造会社として創立された旧日本鋼管には在日コリアンらが従事したこともあり、川崎の南部に住む外国人の数は増加していった。その後、桜本地区にはコリアンタウンも形成されたが、彼らとその家族、あるいは子どもたちは日本で暮らす際の生活上の問題に遭遇した。例えばコリアンであることを理由に、部屋が借りられない、就職できない、児童手当がもらえないなどの困難は近年まで続き、これを打開するための様々な取り組みが桜本で行われていった5 。

さらには在日コリアンの問題に留まらず、住民みなで地域の問題と向かい合い、住みよい地域社会を創り上げようという声が上がっていった6。今日、桜本では多文化共生の取り組みが活発だが、その根源にはこうした活動の歴史がある7。そして関連する団体の創立や機会の創出のための交渉が時間をかけて行われていった。このとき芸能関係のコーディネーターおよび講師として呼ばれたのが、私の師匠でもあるプンムル奏者のC先生と舞踊やカヤグム(琴)を担うK先生だった。

その後、この二人の講師を柱として、近くの小学校では放課後にチャンゴや舞踊のクラブが開かれ、地域在住の様々な人々──外国にルーツを持つ子どもたち、高齢者たち、障がい者たちなど──が集まるフェスタも開かれるなど、韓国朝鮮文化を軸とする活動は地域に根付いていった(資料4)。

【資料4】放課後に活動するチャンゴクラブの子どもたちが中心となって、運動会や卒業式で演奏を披露する。(撮影・ふれあい館)

7 [総務省 2006、金 2011など]。

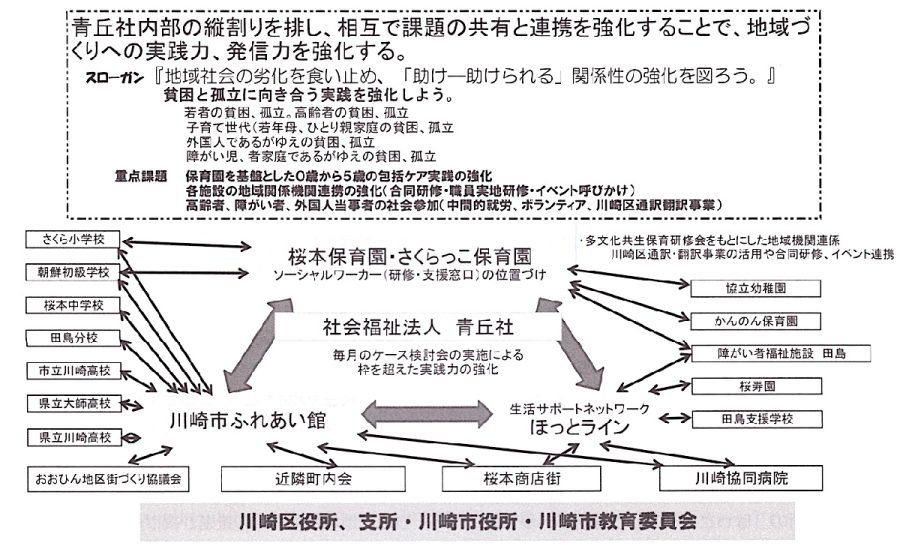

【資料5】青丘社による「地域包括ケアシステム」推進図。川崎市ふれあい館30周年事業報告書より抜粋。(p.166)地域活動の拠点となる「ふれあい館」は社会福祉法人青丘社が運営する。パランセクには地域の各団体から参加するメンバーも多く、また各団体の様々な活動と連携を図っている。

今日では多文化・地域共生を掲げる施設として知られる「ふれあい館」をはじめ、「桜本プンムルノリ」という祭りでの実践、「パランセク」という韓国朝鮮文化団体などの活動は、桜本に集まる多様な国籍、年齢、性別、職業の人々によって、まさに桜本でつくられた一連の地域実践のことを指している(資料5)。

このことを踏まえると、今回のC先生とのやりとりのなかで、即座に次のような疑問が投げかけられたことも理解できるだろう。パランセクが解散するのなら、地域の他の施設との連携は今後どうなっていくのか。桜本プンムルノリをはじめとする大きな規模の活動は続いていくのか。またこの対話を通して私は、一度築かれた地域の活動はおのずと続いていくものだろう、と漠然と想像していたことに気づかされた。

4 外へ出て、人のなかへ

日本の桜本という場所で育まれたこの実践は、その名の通り「桜本プンムルノリ」と呼ばれてきた。もとよりプンムルノリは、朝鮮半島の農村社会を中心として発展した大衆芸能のことだ。農民たちが五穀豊穣を願う行事として、あるいは村での数少ない娯楽として行っていたもので、まさに人々の生活から切り離せない存在だった8。

プンムルノリでは、四つの打楽器──ケンガリ(小鉦)・チン(銅鑼)・チャンゴ(杖鼓)・プク(太鼓)を鳴らしながら、村落を隈なく練り歩き、家々の庭や村の広場に集って踊る。地域ごとの特徴や違いはあるが、基本的なリズム(チャンダンという)は共通している部分が多い。代表的なクッコリ、トンドックン、フィモリなどのチャンダンを知っていれば、通りがかりの地域祭にふらりと参加することも可能だし、韓国の芸能全体に親しむことができるといっても大げさではない。

こうしたプンムルノリの大衆的な性格のためか、海外のコリアン・コミュニティでは、プンムルノリの実践がしばしば重視されてきた9。日本では桜本プンムルノリのほか、在日コリアンが集住する京都・東九条地区の東九条マダンなどもその代表的なものだ。

なお、私がプンムルノリに参加したきっかけは、こうした地域に住んでいたという訳ではなかった。もともと音楽大学の出身だった私は、専門家や研究者だけが集う音楽の場にどこか物足りなさを感じていた。ジャズ・サークルに参加したり、各地の音楽を体験したりするうちに韓国朝鮮のチャンゴ(杖鼓)に出会い、軽い気持ちで叩き始めた。そして韓国芸能の名人と呼ばれるK氏の演奏を目の当たりにしたことが衝撃的な出来事となってしまった。

9 [Hesselink 2016, Tanaka 2018など]。

さらに桜本プンムルノリを初めて見たときの光景は、今でも鮮明に覚えている。幸運にも韓国でK氏をはじめとする芸能者らの手ほどきを受けた私は、日本でも練習を続けたいとC先生を訪ね、そして桜本プンムルノリを見学することになった。見学といってもキルノリ(練り歩き)などでは、演奏と聴衆はそれほど厳密には分かれていない。その場で小鼓を渡されて「はい、これ、こう叩いて、ついて来て」と促されるままに行列に加わった。

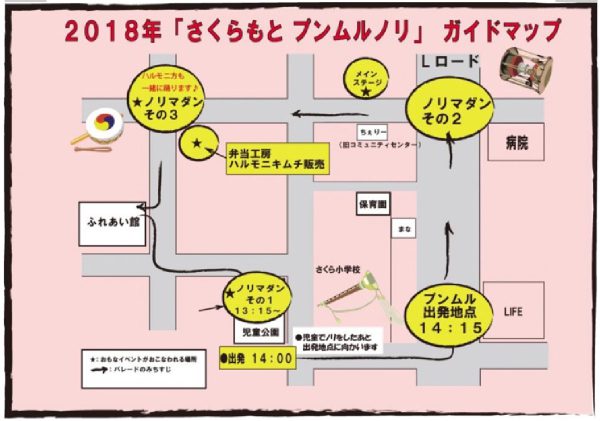

【資料6】地区での練り歩きのルート。地域の児童公園を出発点とし、小学校、商店街Lロード、広場、コミュニティセンターなどを通ってふれあい館へと戻る。広場ではその場で立ち止まってパフォーマンス(ノリマダン)を行う。左記のガイドマップは年によって参加者や商店街の人々に向けて配布される。

【資料7】毎年恒例の「日本の祭り」桜本地区を練り歩く光景。演奏をしなくとも、練り歩きに参加することが可能。希望者には当日、民族衣装の貸出しと着付けも行っている。

楽器を身体にくくりつけ、練習室を抜け出す。街を練り歩いて、人のなかに分け入る(資料6、7)。(楽譜や理論とではなく)人と向き合う姿を見たとき、私は「ここで叩きたい」と強く思った。複雑な社会背景があることは容易に想像がついたが、しかし長い隊列を成す姿に「街に出よ」という言葉を聞いた気がしたのは、私だけではなかったように思う。

5 芸能者としての愛好者、あるいはもの好き

桜本プンムルノリに惹かれた私は、翌年から正式にプンムルノリに参加し、祭りの一ヶ月前から行われる練習会(週一回のグループ練習と、一回につき三時間行われる全体練習の計六回)を経験した。そして二〇〇七年以降は、パランセクの講師の役割も担いながら、毎週一回、行事などが続く際には週に数回、自宅から片道三時間弱をかけて桜本に通う生活が続いた。地元の参加者が多いなかで、遠方から来る私は「もの好き」、あるいは呑兵衛に見えたようだった(移動時間が長いため、大抵ワンカップと塩を手にしていた)。

ただし周りを見渡せば、そこにはもの好きで愉快なメンバーが集まっているように思われた。Fさんは子供3人を抱えるシングルマザーだが、子どもたちを連れながらチャンゴ(杖鼓)だけでなくテピョンソ(チャルメラ)やタンソ(縦笛)の演奏も極めていった。ホームヘルパーのKさんは踊りと音楽のグループに参加しているが、時間になると近所のおじいさんに薬を飲ませに練習を抜けるが、ふたたび戻ってきて締めのチャンダン(リズム)を叩くときには必ず参加した。近くのグループホームに通うNさんはダウン症でもあるが、誰よりもパワフルな演奏で周りを圧倒した。Nさんをよく迎えに来てくれるYさんもいつの間にか参加していることがあった。ネジ屋でおもちゃ屋も始めたSさんは「ついに後期高齢者になりました」などと言いながら、店を閉めたあとには桜本に飛んできた。

【資料8】ふれあい館での週一回の集いの様子。音楽や踊りのグループが練習するときは、防音と鏡の設備がある交流室に集まる。(撮影・ふれあい館)

参加者のそれぞれが、日々の生活のなかで桜本やプンムルノリとの関わりを築こうとしてきた(資料8)。そしてパランセクの集まりの場では、ただ音や人と向き合ってきた。その姿は私が韓国で刺激を受けたプンムルノリのスタイルにとても酷似して見えた。

韓国であれ日本であれ、プンムルノリのメンバーは、専門的なミュージシャンやアーティストではない場合が多い。しかし疑いもなくプンムルノリの演者たちだ。もちろん職業的なプロのミュージシャンも同じく参加できる。だが、もしもプロだけの集団だったのなら、はたして桜本プンムルノリは培われただろうか。たとえばパランセクは、桜本以外の場所で公演を依頼されることもあるが、そうした機会は一度きりで終わる。毎年頼まれたとしても同じ聴衆やメンバーが集まるわけではない。また個人的に依頼を受けてプンムルノリの企画を実行することもあるが、そうした場所ではプンムルノリは育ちにくい。

桜本地域での実践の場合、演者も聴衆も、顔の見える(あるいはどこかで見たことのある)関係性のなかで演奏は行われる(だからこそ、あいだに知らない演者が入っていても「誰かの知り合い」だろうと気にされない)。他方で世間にとっては、演者たちの名前が紹介されることもない。そのため「桜本プンムルノリの人々」は匿名性の高い集団となっている。メディアなどでは度々取り上げられ、演者たちの顔写真は知らない間に掲載されたりする(資料9)10。だがどのような内容であっても、それを気にとめる人はそれほどいない。私の場合、単なる「もの好き」の自負があるからかもしれない。それとも演者たちが見ているのはメディアの向こう側ではなく、直に音が響く目の前の人々だけだからかもしれない。

【資料9】神奈川新聞による記事「心一つに多文化共生」より転載。「朝鮮半島の農楽「プンムルノリ」も披露された桜本商店街の「日本のまつり」として紹介されている。

6 ヘイトデモ、多彩と一色

しかしプンムルノリの人々の匿名性は、予期しない方向に向かうときがある。二〇〇九年、京都朝鮮学校公園占用抗議事件で緊張の高まったヘイトクライムが、二〇一三年以降は川崎市でも盛んに行われ、二〇一五年には桜本地区を標的とした11 。「朝鮮人は出ていけ」「じわじわ真綿で首締めてやる」などの罵声のなかで、私たちは更なる見えない暴力にも晒されていた。

二〇一五年一一月、桜本プンムルノリの練習が始まると、統括を担うC先生から声をかけられた。今日は全体練習の日だが、ヘイトデモが桜本に来るから、私たちはそれを止めに行く。でも練習するメンバーはここに残るから、その取りまとめをして欲しい。……たしかにふれあい館をはじめとする桜本プンムルノリに関わる団体は、この地域に根ざして差別や人権の問題と闘ってきた。だからと言って反ヘイトを掲げるカウンターデモに一様に参加を強いるようになっては本末転倒だ。私たちは二手に分かれることになった。

全体練習会には五〇名以上が参加するため、この日の練習は近くのS小学校の体育館で行われた。プンムルノリでは行列を見せるキルノリ(練り歩き)に加え、楽器を叩きながらステップを踏んで移動し、様々に隊列を変形させて見せるといった特徴もある。二手に分かれてメンバーが減ったせいか、プンムル隊の列は体育館の広さに合わせて広がってしまう。すると音が遠くに聞こえてどんどんずれてゆく。前後左右との距離があきすぎて大股で動く羽目になる。楽器を叩く手がおろそかになる。そうしたズレを調整するサンスェ(リーダー役)は不慣れな私が担当している。

こうして体育館で練習を続けていた参加者たちは、いつものように、四苦八苦するお互いの姿を見ていた。だが路上へ向かったメンバーたちは、後日メディアで報道されたような、住宅街に迫る数名のヘイトデモ、それに抗する人々、両者の間に立つ大勢の警官隊が攻防するなかにいた。このとき私たちはそれぞれ異なる光景を見なければならなくなった。

年が明けて新緑も深くなった二〇一六年五月、今度は私も他のメンバーと同じ場所に立っていた。桜本から八キロほど離れた川崎市中原区の路上で、再び行われようとするヘイトスピーチに抗議して、この日は一〇〇〇人規模とも言われる人々が集まっていた。ヘイトデモはほとんど前進できず、攻防の末に中止となった(資料10)。プンムルノリの仲間である二〇代のAさんは、デモを止めるために過激な言葉を発した。私はプンムルノリで使用する民族衣装を着ていた。(いつものことだが)見栄えがするのだろう、何度もカメラを向けられたが、いつもは多彩な民族衣装もこの日は色褪せて見えた12。

【資料10】二〇一六年五月、川崎市中原区でのヘイトデモとのカウンターの攻防。ヘイトデモ側とそれを止めようとするカウンター側、間に立つ警官隊で、車道には人々が溢れていた。(撮影・矢部真太氏)

12 桜本での近年の運動は『ヘイトデモを止めた街』[神奈川新聞 2016]としてきわめて注目を集めてきた。これに対してこのエッセイでは、断片的な記述に留めていることに驚く読者もいるかもしれない。だが上記の著書にもみられるように、この時期、桜本に関わる人々の多様な物語は見失われつつあったともいえる。したがってここでプンムルノリの活動という物差しから描くことは、桜本の活動が反ヘイトクライムという一色に染まらぬように抗する試みであり、更により積極的な意味で、この問題を桜本の多様な活動の一側面として位置づけてゆくアプローチでもある。

同年の一一月、すっかり秋も深くなり、恒例の桜本プンムルノリを披露する日がやってきた。この年は「日本のまつり」代表のEさんが臥せっておられ、祭り自体は休止となった。そこでふれあい館の関係者が主催して「桜本マダン」(マダンは広場や盛り場を意味する)というイベントを企画した。このとき、異例のことだが、ヘイトデモに抗するスピーチが行われた。またプンムルノリの演奏の際には「ヘイトスピーチ許さない」というのぼり旗が掲げられた(資料11)。

【資料11】この年の桜本プンムルノリで掲げられた「ヘイトスピーチ許さない」というのぼり旗。(撮影・ふれあい館)

参加者たちのあいだでは、そのメッセージに深くうなずく姿もあれば、「何も聞いていない……」と困惑する声も聞こえた。私はと言えば、することは例年と変わらず、ただ皆で楽器を叩くことに集中するだけだと思っていた。だが見に来てくれた近隣住民のMさんから「今日は怖かったよ」という言葉を聞いたため、「どんな風に?」といろいろ尋ねてみた。すると、この日は「もの好き」の集まりといった側面は消え失せ、反ヘイトを訴えるカウンター一色に見えたからのようだった。匿名性の高いプンムルノリの集まりは、一つののぼり旗やメッセージで容易にレッテルを貼られてしまう。そのことに私は強い危機感を抱いた。

たとえ桜本地域がヘイトデモの標的にされなくなったとしても、川崎駅前などでは依然として攻防が続き、問題は解決してはいない。翌年以降、桜本プンムルノリにヘイトに関わる大きなメッセージが掲げられることはなくなった。だが私たちは言葉の暴力だけではなく、再び一色に染められてしまう暴力にも抗して日常を生きなければならない。一見以前の景色に戻ったように感じつつも、桜本の生活はまた違った様相を見せていた。

7 コロナ禍、画面の内と外

こうして続いてきたパランセクの活動が一時休止となったのは、二〇二〇年三月、新型コロナウイルスの感染が拡大するなかでのことだった。この先どうなるのかは誰にも分からず、メールやメッセージでのやり取りが続いた。その内容は近況報告だったり、プンムルノリの歴史に関する内容だったり、これまでの演奏を振り返る動画だったり、韓国で行われているプンムルノリの映像だったりと様々だった(資料12)。なにか出来ることをと模索するこうした動きは、そもそもパランセクの活動の原動力だったのだと痛感する。

【資料12】以前の桜本プンムルノリの映像(左部)を見ながら、個人が語る(右部)試み。一編の動画に編集してウェブ上で配信した。

有志だけでもオンライン練習会を開こうという案が進められたのは、二〇二〇年五月のことだった。今では当たり前となったヘッドセットを手に入れ、アクセスの方法を参加者みなで共有するところから始まった。

オンラインでの練習会を始めると、すぐにいくつもの問題に突き当たった。まずは楽器の問題だ。それぞれの楽器は地域センターに置かせてもらっているため自宅にはない。とりあえずサイズの似通ったダンボールを楽器にみたてることにした。また楽器を引き取ってきたとしても、自宅ではそれほど大きな音が出せない。今度は楽器に毛布を巻いて、音量を抑えられるようにした。

【資料13】オンラインでの練習会の様子。リアルタイムでの画面上での動きや音には、常に少しのずれが生じる。

しかし最大の問題は、オンラインでは音や映像が遅れて届くということだ。リーダー役のサンチャング(杖鼓)に合わせようとするも、合わせたはずの音は相手に遅れて届く。サンチャングがその音に何とか合わせようとすると、自分も遅れてしまい、すると相手もまた遅れてしまう。合わせることを諦めても早いリズムや動きでは映像も止まってしまう。結局のところリアルタイムに「合わせる」ことは困難だった。

仕方なく、練習の際には一人だけがマイクをオンにし、その音に従うという方法をとった。音響上ではまるでソロの演奏だが、互いに合わせることを想像し、私たちの内面では合奏のように重なってくる。チャンダン(リズム)を覚えたら、今度は一人一人の演奏を個別に録画し、練習後に映像を重ね合わせる作業を行った(資料13)。そのほか、他の楽器やクホと呼ばれる掛け声も重ね合わせていった。こうした作業は編集というよりも、いわば私たちが心のなかで行っていた合奏を映像として表現するものとなった。

緊急事態宣言があけ、二〇二〇年九月から毎週定例の集いが再開された。しかし私たちのグループでは、高齢者に日常的に関わるメンバーなどは参加できないため、講師役はオンラインで、生徒役は練習室で行うスタイルをとった。その後の行政からの指導で、交流室(練習室)は使えたり、使えなくなったりし、二〇二一年四月以降、私たちのグループはすべての会をオンラインで集うことになった。そして現在、二〇二二年、少しずつグループの練習や集いを再開する準備をしていた矢先、パランセク「解散」の知らせが届いたのだった。

8 最後の時間

解散が近づくなか、その連絡を受けるわずか数日前のこと、私たちのグループは顔を合わせて練習する機会を得ていた。二〇二二年一月一四日、それはおよそ二年ぶりの集まりだった。これ以降、定期的な練習を再開するつもりだったが、翌週の一月二一日には再び神奈川県に「まん延防止」が発令されたため、奇しくもこれが解散前の最後の会となった。

この日、集まることができたのは五名だけだった。これまでずっとノートパソコン越しに見ていたせいか、お互いの姿はとても大きく見えた。だが準備を始めると自然に身体が動き、引き戻されるようにいつも通りという感覚が蘇った。その一方で、空気清浄機のスイッチを入れたり、三〇分おきに防音用の二重扉を開けたりする違和感は、些細なことだが、現状が以前とは大きく異なることを忘れさせなかった。

「シージャッ(せーの)」という合図で演奏を始めると、想像よりも大きな音に打たれたような気がした。それが自分の音なのか、仲間の音なのかを区別することはできず、反響し合う音のなかにすっぽりと包まれた。バチの振動、身体の沈み、呼吸の流れ、腕の角度、動きの早さなどが、細かくはっきりと見えてくる。そうした音や動きが他のメンバーと重なってくると、互いのなかに入り込むような感覚で、あるいはあるメンバーには入り込めないままに、演奏が進んでゆく。こうした経験は、今から振り返って考えてみれば、オンラインの練習会では得られないものだった。

ただしオンライン練習での特有の体験も捨て去られた訳ではなく、同時に蘇ってきた。オンラインで音を合わせる際には、聞こえてくる音響と、心のなかで重ね合わせられる想像上の音響があった。この経験は、(現在はこの場所にはないが)かつて経験した音や一緒に叩いた人々が、私たちの演奏に刻み込まれていることを強く思い出させてくれた。

交流室の真ん中を陣取って大きな音を出していたNさん(心臓への負担を配慮しなければならずにこの場を去った)。のんびりした口調ながら誰よりも機敏な踊りを見せていたKさん(若くして難病にかかってしまった)。色々な団体でプンムルノリに参加してきたベテランのSさん、いつも笑顔を絶やさず厚木から通っていたOさん(入院や闘病を機に引退し、一部では「名誉会員」と呼ばれている)。予習復習を欠かさなかった熱心なAさん(憧れだと言っていた韓国へ旅行中に現地で他界した)。

個人がすべての出来事を記憶することは到底できないが、桜本プンムルノリの演奏を通して、一緒に叩いた人々のことが蘇ってくる。それはとても鮮明だったり、ぼんやりしていたり、ほんの些細な断片だったりするが、私たちの経験もこのように、桜本の地域や人々の何処かに刻み込まれているのかもしれない。だとすれば、パランセクの活動が終わりを迎えたとしても、今後も活動を続ける参加者や新たに参加するメンバーには、(世間には表されていないが)この地域で共有されてきた経験が、桜本プンムルノリという実践を通して受け継がれていくのではないだろうか(資料14)。

【資料14】パランセクや連携グループらが集まる「ふれあいフェスタ」での集合写真。この光景は今後どのように変化していくだろうか。(於・川崎市立さくら小学校体育館)

およそ二年ぶりの集いは、三時間程度の経験ながらも「やはり一緒に叩くのは(オンラインとは)まったく違う」「桜本で叩くのはしっくりくる」といった思いを私たちに抱かせるのに充分だった。そして「これからもここで叩くのだ」という新たな原動力が生まれ、どこか停滞した雰囲気はまた動き始めたようだった。

おわりに

パランセクの解散をめぐって生じた波紋を、一参加者の回想的な記述として示しながら、地域実践をめぐる様々な出来事について綴ってきた。「桜本プンムルノリ」という地域実践は川崎南部の京浜工業地帯に近接する地域で、その場所に暮らす人々、その場所に各団体を築いてきた人々、その場所に集う人々など、さまざまな人々が顔を合わせる場となってきた。ここで触れた桜本地域の活動はごくわずかなものだ(その他の近しい例として、パランセク内の他グループやパランセク以外の団体の活動、地域の子どもたちや高齢者たちの活動、フィリピンやペルーにルーツを持つ人々の活動などには触れることが出来なかった)。紆余曲折ありながらも継続されてきたパランセクという団体は、コロナ禍で解散することとなったが、その内情に目を向けてみれば、「民族」「多文化」「共生」といった社会的な顔よりも、これまで表されてこなかった一人一人の顔や、個々人の手ざわりの経験を垣間見ることができる。それは桜本という場所で生まれた地域実践の、長く多様な物語(ナラティヴ)の転換期として浮かび上がってくる。

正確に言えば、この原稿を書いている二〇二二年三月一日時点では、パランセクは正式な解散には至っておらず、同年三月二四日の総会で提案が可決される見込みとなっている。桜本で集う機会が減るなかで、その方向性は運営の一部の人々を中心に進められることとなり、突然の提案に驚く会員も多く、再検討を訴える声もあがった。今まさに話しあいが続いているが、実際のところ、活動のほとんどは各グループに細部化されて継続されようとしている。「ほとんど」と書いたように、活動を減らすグループもあり、次第に停止するグループも出てくるだろう。一方で解散を意識していないグループもある。この出来事が今後どのような影響を及ぼすのかは未だ分からないが、芸能の地域実践からみる桜本の光景はまた変わりゆこうとしている。

これまでの内容を踏まえ、最後にいくつかの課題を挙げて締めくくりたい。その一つは、このエッセイで試みた個人史的な観点からの記述は、他者のなかに想像力を喚起するということ。かつて人曲と呼ばれた『デカメロン』の一〇人の物語が、パンデミックから生まれた『デカメロン・プロジェクト』などの近年のアート・プロジェクトをつくり出したように、<私>を主語とする物語(ナラティヴ)は強い力を持っている。このエッセイも単なる個人史や私論ではなく、人の基本的な力としての反感―共感を読者のなかに生み、そうした多数の声と繋がりながら、他者のなかに誰にでも起こりうる物語(ナラティヴ)が生起することを目論んだものだった。

二つめは冒頭に触れたように、地域実践を行う様々な立場の比較、たとえば地域社会や社会関係と向かいあう近年のアート・プロジェクトから新たな視点が獲得できるということ。二一世紀のアート・プロジェクトはソーシャル・プラクティスとしての参加を模索し 、公共の場所や特定の場所での作品を重視する14 。桜本地区には多くの記者、学者、学生たちが訪れるが、ときおりアーティストたちもやってくる。彼らは自己表現としての作品制作よりも、プンムルノリの担い手たちが向き合っている地域や人々に関心を寄せる(お互い路上パフォーマンスをしていて知り合ったアーティストのKさんは、桜本へやってくると「これはこのままで」と言いながら行列に参加して踊り、朝まで桜本周辺で呑んで帰った)。

さらに、理論的対話については別稿に譲るが、その際、美術批評家N.ブリオーらが一九九〇年代後半に打ち出した人間関係・社会関係を起点とする「関係性の美学」(2002)をはじめ、その後、美術史家G.ケスターらによって強調された鑑賞者を巻き込む相互的な「協働アート」(2011)、人類学者K.クレハンらが展開したアートを媒介としてコミュニティの課題に取り組む「コミュニティ・アート」(2012)、音楽学者L.ヒギンスらが紛争地域やオンライン空間などの多様な文脈へ拡張を試みる「コミュニティ・ミュージック」(2018)等との対話は、地域実践とアートの同異を考える有益な参照点となるだろう。

ただし、地域実践にアーティストが参加する場合のリスクについては留意が必要だろう。その内容として美術史家M.クォンは、アーティストが地域社会を自分の作品のオブジェクトに変えること、あるいはアーティストは姿を消して社会福祉事業者になること15 といったリスクを指摘している。しかしそれ自体が問題というよりも、人類学者R.サンシが正しく指摘するように、むしろどのような関わりにせよ「アートと生活の分離を強化する」 ことにならないように注視することが重要ではないだろうか。

最後に、地域実践としての芸能や音楽は、地域社会にとって重要な役割を果たしているということ。もともと音楽や芸能は、暗黙的で非言語的な他者との関係(社会的なラベルでは見えづらい社会関係や、たとえば一体感、共感、違和感といった経験の共有など)を示唆している。加えて形の留めておけない音楽や芸能は、常に演じなければならないため、場そのものをつくりだす17 。桜本において音楽や芸能は、実践の過程のなかで地域に集う「人」を「再発見」する営みでもあった。

地域、共同体あるいはコミュニティといった私たちが形成する集合体は、フレームよりもそれを支える実践によって形づくられている。そこに生きる人は死ぬ身であるが、そのことは誰かの身体や集合体に刻み込まれている。そのために私たちは「生きなければならない」。

14 [Sansi 2015など]。

15 [Kwon 2002: 117]。

16 [Sansi 2015: 42]。

17 別稿で論じたことだが、流れゆく音楽の特性を人類学的な観点からみたとき、それは「生成」として存在する事象として考え深めることができるだろう[田中 2014]。また路上で演じられる音楽などに注視する場合、まさに演ずることによって音楽の場がつくり出される諸相を見ることができる[田中 2016]。

[付記]本稿の執筆にあたり、桜本地区に暮らす社会学者の橋本みゆきさん、アフリカンアート研究者の板久梓織さんには、たいへん有益なご指摘をいただいた。記して深謝申し上げます。

アトウッド, マーガレットほか 2021『デカメロン・プロジェクト パンデミックから生まれた29の物語』藤井光ほか訳 河出書房新社.

飯田剛史 2006「在日コリアンと大阪文化: 民族祭りの展開」『フォーラム現代社会学』5: 43-56.

─── 2007「日本における多文化共生のゆくえ──民族祭りの視点から」芦名定道編『多元的世界における寛容と公共性──東アジアの視点から』晃洋書房 pp.39-48.

岡田浩樹 2007「「多文化共生」とエスニックマイノリティの選択: 震災後のアジアタウン構想と長田マダンの事例を通して」『国立民族学博物館調査報告』69: 157-178.

小川伸彦 2003「民族まつりへのアプローチ──京都・東九条マダン研究序説」『奈良女子大学社会学論集』10: 69-83.

神奈川新聞「時代の正体」取材班(編) 2016『ヘイトデモをとめた街──川崎・桜本の人びと』現代思潮新社.

川崎市ふれあい館・桜本こども文化センター 2018『だれもが力いっぱい生きていくために』川崎市ふれあい館30周年事業報告書(1988-2017).

金侖貞 2007『多文化共生教育とアイデンティティ』明石書店.

─── 2011 「地域社会における多文化共生の生成と展開、そして、課題」『自治総研』392: 59-82.

Kwon, Miwon. 2002. One Place after Another: Site-Specific Art and Locational Identity. Cambridge, MA: MIT Press.

Crehan, Kate. 2012. Community Art: An Anthropological Perspective. Oxford: Berg.

Kester, Grant H. 2011. The One and the Many: Contemporary Collaborative Art in a Global Context. Durham: Duke University Press.

Sansi, Roger. 2015. Art, anthropology and the gift. London: Bloomsbury Academic.

シュタイナー, ルドルフ 2000『神智学』高橋巌訳 筑摩書房.

Schneider, Arnd and Christopher Wright. 2010. Between Art and Anthropology: Contemporary Ethnographic Practice. Oxford: Berg.

田中理恵子 2014 「『生成』としての音楽: ラテンアメリカの二つの芸術をめぐる人類学的考察」『超域文化科学紀要』19: 101-117.

─── 2016. Between Music and Anthropology: The Experience of “Field”. Journal of Tokyo Zokei University 17: 141-158.

─── 2018. Between Art and Anthropology: The Emergence of “Border” in the Musical Communication. Journal of Tokyo ZOKEI University 19: 153-171.

鄭昞浩 1986『農樂』ソウル: 悦話堂.

西村繁男作 2018『絵で読む子どもと祭り』月刊たくさんのふしぎ 第400号 福音館書店.

登久希子, 兼松芽永 2020「序 (特集 協働/プロセスの人類学: 同時代のアートをめぐる省察から)」『国立民族学博物館研究報告』45(2): 237-260.

하시모토 미유키. 2017. ‘헤이트 스피치를 허락하지 않는’시민연대: 가와사키 사쿠라모토의 사회적 토양. 재외한인연구 43: 105-130.

Bartleet, Brydie-Leigh, and Lee Higgins, eds. The Oxford handbook of community music. Oxford University Press, 2018.

Bourriaud, Nicolas. 2002. Relational aesthetics. translated by Simon Pleasance & Froza Woods with the participation of Mathieu Copeland. Dijon: Les Presses du reel.

ヘイトスピーチを許さないかわさき市民ネットワーク 2016『ヘイトスピーチ規制大阪条例を学ぶ市民学習会』(3月16日 市民学習会資料).

Hesselink, Nathan. 2006. P’ungmul-South Korean Drumming and Dance, Chicago: University of Chicago Press.

星野修美 2005『自治体の変革と在日コリアン: 共生の施策づくりとその苦悩』明石書店.

山下晋司編 2007『資源人類学第2巻 資源化する文化』弘文堂.ウェブサイト

神奈川新聞社ウェブサイト カナコロ「心一つに多文化共生 川崎・桜本地区でまつり」 2015年11月23日. 2022年3月1日閲覧.

川崎市「外国人人口の推移」管区別年齢別外国人住民人口 2022年3月1日閲覧.

─── 「桜本商店街日本のまつり」地区まちづくり計画「かわさき区の宝物シート」 2022年3月1日閲覧.

社会福祉法人青丘社HP 2022年3月1日閲覧.

総務省 2006「多文化共生の推進に関する研究会報告書: 地域における多文化共生の推進に向けて」 2022年3月1日閲覧.

東京新聞 TOKYO Web「多文化共生「人も街も温かい」 川崎の桜本・池上地域で20人が歴史学ぶ」, 2021年11月21日. 2022年3月1日閲覧.

特定非営利活動法人アーツ・イニシアティヴ・トウキョウ 現代アートの学校MAD ウェブサイト「多文化地区のストリートからみる景色 in 川崎」 2022年3月1日閲覧.

───「『川崎』から考えるヒップホップと多文化の街」 2022年3月1日閲覧.

The New York Times Magazine The Decameron Project 2022年3月1日閲覧.

ふれあい館URL 2022年3月1日閲覧.

裵重度 2011「ふれあい館のあゆみ」平成 23 年第2回産業ミュージアム講座講演資料 2022年3月1日閲覧.

パランセクURL 2022年3月1日閲覧.